郑学知律师,现执业于北京盈科(武汉)律师事务所,武汉大学法学专业,中国民主同盟盟员,担任武汉黄冈商会法律顾问及法商专业委员会秘书长职务、湖北省人力资源和社会保障厅劳动人事争议调解委员会调解员、长江影视文化节顾问... 详细>>

郑学知律师,现执业于北京盈科(武汉)律师事务所,武汉大学法学专业,中国民主同盟盟员,担任武汉黄冈商会法律顾问及法商专业委员会秘书长职务、湖北省人力资源和社会保障厅劳动人事争议调解委员会调解员、长江影视文化节顾问... 详细>>

律师姓名:郑学知律师

手机号码:18086101715

邮箱地址:18086101715@163.com

执业证号:14201201410912573

执业律所:北京盈科(武汉)律师事务所

联系地址:湖北省武汉市武昌区武珞路421号帝斯曼国际中心28-30A层

我国于2013年修订《商标法》时,在原第五十六条的基础上增加了对恶意侵犯商标权行为进行规制的损害赔偿条款,即现行商标法第六十三条中“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”的规定。业界普遍认为这一规定构成了我国的商标侵权惩罚性赔偿制度。但是,自新《商标法》引入商标侵权惩罚性赔偿制度以来,该条款在司法实践中却绝少适用,其主要原因在于“恶意”和“情节严重”等构成要件的条文规定过于笼统,同时缺乏具有可操作性的司法解释或指导案例。[1]这种局面导致司法实践中尚未建立起与行为人过错程度相称的,以权利人损失、侵权人获利或者合理倍数许可使用费为基数,再乘以“一倍以上三倍以下”区间内的合适系数来计算具体损害赔偿数额的判赔规则。

一、“恶意”内涵的业界争论与共同认识

鉴于我国《著作权法》与《专利法》修订草案中,均将“故意”作为适用惩罚性赔偿制度的主观状态要求[2],因而业界普遍倾向于将商标侵权惩罚性赔偿制度中的“恶意”与“故意”放在同一层级进行讨论,即“恶意”在过错程度至少不应低于“故意”,所讨论的主要争议焦点则在于二者在内涵上是否等同。

有观点认为,“恶意”的过错程度要强于“故意”,或者应被限定为特殊形态的“故意”。有学者认为,与“故意”相比,“恶意”除了“明知不应或不必而这样做”以外,还需具备“不良的居心或坏的用意”。[3]有学者认为,“恶意”仅包括“故意”中过错程度特别严重的“直接故意”,即明知会侵犯他人商标专用权,仍然希望侵权损害后果发生,而不包括明知可能侵犯他人商标专用权,仍然放任侵权损害后果发生的“间接故意”。[4]有学者认为,恶意侵权的认定要以侵权人的过错状态和侵权意图为依据,其中过错形态应限于“明知是他人的商标而进行假冒”的故意,侵权意图则尤其指侵权人明知原告商标的知名度而“进行假冒以搭便车”的意图。[5]其他类似学者观点则将恶意侵权限定为“行为人明知自己不具有商标权,却故意实施侵犯他人商标专用权之行为”。[6]

此外,也有学者主张“恶意”应与“故意”同义,但不包括民法中的“重大过失”。[7]对此,有学者认为,原则上“恶意侵权”不包括重大过失,但在符合法定情形的例外情况下,可以推定重大过失等同于故意,例如未尽到一般人最基本的注意义务,致使应当知道却未能知道自己不享有相关商标权利,而实施侵犯他人商标专用权之行为,但此类情形不应包括专业性的注意义务,以防止适用惩罚性赔偿主观类推标准的扩大化。[8]

业界对商标侵权惩罚性赔偿中“恶意”内涵的认定尚有争议,这也从侧面反映出“恶意”在过错程度上存在不同层次,例如间接故意、直接故意、恶意等。而且,即使将“故意”等同于“恶意”,则还可能因一次或多次故意行为而在故意数量上存在区别。正是因为存在这些分歧,司法实务中真正适用惩罚性条款的案件非常鲜见。但是,业界大多数观点均认为,在具体操作规则尚未通过司法解释或其他方式予以明确的情况下,从罚当其罪来说,司法实践应依据行为人不同层次的过错程度确定倍数与之相匹配的惩罚性损害赔偿数额。[9]

二、“恶意”要件的情形归纳与规则适用

理论层面的争论对于厘清商标侵权惩罚性赔偿的“恶意”内涵固然大有裨益,但司法实践中的个案认定还有赖于将“恶意”的情形类型化。尽管相关法规对此未有明确规定,同时在先案例数量极为有限,但是仍然可以借助其他赔偿类型商标案件的案情描述,归纳出“恶意”的一些典型特征,如恶意昭彰、屡告不改、屡诉不改、屡罚不改等,具体情形包括[10]:(1)被告曾与商标权利人有许可、经销、代理等密切关系,熟知原告商标状况;[11](2)被告曾多次收到商标权利人的警告函、律师函,但屡告不改;[12](3)被告多次侵害同一权利人[13];(4)被告因侵权多次受到行政处罚又侵权[14];(5)被告因侵权多次被判决赔偿又侵权[15]。

另外,鉴于与其他赔偿类型相比,商标侵权惩罚性赔偿制度还兼具惩罚功能,对侵权人的处罚力度较大,因而为防止其被滥用,还需要设立一些特殊的适用规则。首先,在归责原则上,与确定商标损害赔偿的过错推定原则不同,商标侵权惩罚性赔偿的归责原则应适用过错责任原则,由被侵权人对侵权人在侵权行为上具有主观恶意进行举证证明。其次,在证明标准上,不同于一般的民事侵权案件所采用的高度盖然性证明标准,即只需证明行为人实施违法行为的概率在50%以上,惩罚性赔偿应采用“清晰和有说服力”的证明标准,其证明力度应达到75% 以上,高于一般民事案件的证明标准,但低于刑事案件中实施违法行为的概率在95%以上的排除合理怀疑的证明标准。[16]

三、在先商标侵权惩罚性赔偿案例中的“恶意”认定与倍数确定

尽管商标侵权惩罚性赔偿制度的条文规定过于原则化,同时业界对构成要件的理论内涵还存在争议,但司法实践中还是有个别先例为建立可操作性的裁判规则进行了大胆尝试,并势必对今后的实务操作起到示范作用。在主观过错认定方面,该等在先案例结合具体的侵权情节对行为人的“恶意”程度进行了认定。

“约翰.迪尔”驰名商标侵权纠纷案[17]。迪尔公司在农业机械、拖拉机及工业用油等商品上在先注册并长期使用“约翰.迪尔”、“JOHN DEERE”、“”等商标。迪尔公司发现,约翰迪尔(北京)农业机械有限公司等三关联主体在中国生产、销售带有与迪尔公司注册商标相同或近似标识的工业用油等产品,同时在工业用油等商品上注册了“佳联迪尔”商标,并将“佳联迪尔”、“约翰迪尔”等作为企业字号予以登记。迪尔公司向北京知识产权法院提起商标侵权和不正当竞争诉讼。北京知识产权法院于2016年12月作出一审判决,认定迪尔公司的“约翰.迪尔”、“JOHN DEERE”等三件注册商标符合驰名商标认定条件,判令三被告停止商标侵权及不正当竞争行为、公开发表声明消除不良影响,并全额支持了迪尔公司关于五百万元惩罚性赔偿和三十六万余元合理支出的诉讼请求。三被告向北京市高级人民法院提起上诉,北京市高级人民法院于2017年12月作出终审判决,对一审判决予以维持。

“FILA”诉“GFLA”商标侵权纠纷案[18]。斐乐体育有限公司向北京市西城区人民法院提起诉讼,主张被告浙江中远鞋业有限公司在网络及线下实体店,温州独特电子商务有限公司在京东、天猫等线上网络销售平台宣传展示及销售的鞋类商品上实际使用的“GFLA”标识与其“FILA”系列商标近似,构成商标侵权,同时,刘某作为中远鞋业公司原法定代表人、温州独特公司现任法定代表人以及“GFLA及图”商标的权利人应承担连带责任。北京市西城区人民法院于2017年7月作出一审判决,认定商标侵权行为成立,判定被告立即停止侵权行为并根据商标侵权惩罚性赔偿制度赔偿原告经济损失791万元及合理开支41万元。三被告向北京知识产权法院提起上诉,北京知识产权法院于2018年3月作出终审判决,对一审判决予以维持。

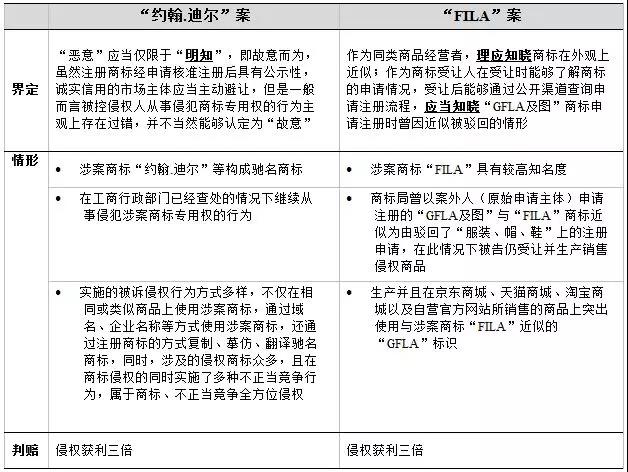

该两起案件均涉及商标侵权惩罚性赔偿规则的适用,但在“主观恶意明显”的认定上存在较大差异,对比如下:

对比而言,该两起案件中侵权人的“恶意”程度在层次上存在很大差距,但计算具体的惩罚性损害赔偿数额时采用的均是侵权获利数额的“一倍以上三倍以下”区间中的“三倍”这一最高标准,若该两起案件中侵权行为的情节严重程度在层次上并未形成反方向的较大差距,则无加区别地适用相同侵权获利倍数的惩罚性赔偿裁判标准,不利于司法机关针对不同过错程度的侵权行为作出更加精细化的不同裁判结果,与真正意义上的加大知识产权保护力度的精神存在偏差。

四、小结

商标侵权惩罚性赔偿案件中,行为人的“恶意”在过错程度上存在不同层次,司法实践中的判赔规则也应当相应细化,在规则的适用上采用严格标准及审慎态度,确定与行为人的过错程度相称的“一倍以上三倍以下”区间内的具体损害赔偿数额,使权利人的利益得到有效保障的同时,也要避免商标侵权诉讼成为谋取他人正当利益的手段,从而真正实现建立惩罚性赔偿制度的政策价值和经济价值。

【注释】

[1] 参见:《会议纪要:商标侵权惩罚性赔偿的适用专题沙龙》(上海知识产权研究所、上海自由贸易试验区知识产权协会主办),来源:“知识产权那点事”微信公众号,2016年7月1日。

[2]《著作权法(修订草案送审稿)》第七十六条第二款:“对于两次以上故意侵犯著作权或者相关权的,人民法院可以根据前款计算的赔偿数额的二至三倍确定赔偿数额。”

《专利法修订草案(送审稿)》第六十八条第一款:“对于故意侵犯专利权的行为,人民法院可以根据侵权行为的情节、规模、损害后果等因素,在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。”

[3] 参见曹新明:《知识产权惩罚性赔偿责任探析——兼论我国知识产权领域三部法律修订》,来源:《知识产权》,2013年第4期。

[4] 参见朱丹:《侵犯商标专用权惩罚性赔偿责任的司法适用》,来源:《人民法院报》, 2014年8月27日。另外,上海大学知识产权学院副教授袁真富亦持类似观点,认为:恶意是故意的一部分,恶意不包括重大过失,也不包括间接故意;同时,恶意应当在主观故意之上,并且应该考虑“动机”因素;认定恶意侵权时应该采用严格的标准,并对侵权人的主观程度进行分层。参见:《会议纪要:商标侵权惩罚性赔偿的适用专题沙龙》(上海知识产权研究所、上海自由贸易试验区知识产权协会主办),来源:“知识产权那点事”微信公众号,2016年7月1日。

[5] 参见冯术杰,夏晔:《警惕惩罚性赔偿在知识产权法领域的泛用——以商标法及其实践为例》,来源:《知识产权》,2018年第2期。

[6] 参见舒媛:《商标侵权惩罚性赔偿适用情形研究》,来源:《法学评论》,2015年第5期。

[7] 参见侯凤坤:《新<商标法>惩罚性赔偿制度问题探析》,来源:《知识产权》,2015年第10期。

[8] 参见舒媛:《商标侵权惩罚性赔偿适用情形研究》,来源:《法学评论》2015年第5期。

[9] 参见:《会议纪要:商标侵权惩罚性赔偿的适用专题沙龙》(上海知识产权研究所、上海自由贸易试验区知识产权协会主办),来源:“知识产权那点事”微信公众号,2016年7月1日。

[10] 参见袁博:《商标侵权惩罚性赔偿现状的分析与出路》,来源:《中华商标》,2016年第9期。

[11] 例如,最高人民法院(2015)民提字第36号侵害商标权纠纷再审案中,被告曾是原告的经销商,各级审理法院在恶意认定时均对此予以考虑。再如,天津市高级人民法院(2012)津高民三终字第0046号侵害商标权及不正当竞争纠纷上诉案中,被告曾与作为品牌特许人的原告签订过《特许连锁经营合同》,法院据此认定被告在主观上明显具有"搭便车"及攀附他人商誉的意图。

[12] 参见北京知识产权法院(2015)京知民终字第927号民事判决书。法院认定,被告在原告发出警告函后仍未采取措施,主观上具有明显的过错。

[13] 参见江苏省高级人民法院(2015)苏知民终字第179号民事判决书。法院认定,从主观故意来看,被告屠荣灵作为苏州樱花电器有限公司的法定代表人,曾经有过侵犯原告知识产权的历史,理应知晓原告的“樱花”系列注册商标及“樱花”字号的有关情况,在本院判决苏州樱花电器有限公司构成侵权的情况下,被告屠荣灵又相继成立了本案被告苏州樱花公司、苏州樱花公司中山分公司以及中山樱花卫厨公司,其主观恶意明显。

[14] 参见北京市高级人民法院(2017)京民终413号民事判决书。法院认定,被告在工商行政部门已经查处的情况下继续从事侵犯涉案商标专用权的行为,侵权情节严重且主观恶意明显,应当适用惩罚性赔偿计算具体赔偿数额。

[15] 同注13。

[16] 参见孙那:《我国新<商标法>背景下商标侵权案件损害赔偿的司法适用》,来源:《科技与法律》,2014年第5期。

[17] 参见北京知识产权法院(2016)京73民初93号民事判决书,北京市高级人民法院(2017)京民终413号民事判决书。

[18] 参见北京市西城区人民法院(2017)京0102民初2431号民事判决书,北京知识产权法院(2017)京73民终1991号民事判决书。

[19] 根据法院该段判理,北京市高级人民法院认为,“恶意”只限定为明知的情形,即故意。

[20] 根据法院该段判理,北京知识产权法院认为,“恶意”也可包括应知的情形,即过失。

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。同时,部分文章和信息会因为法律法规及国家政策的变更失去时效性及指导意义,仅供参考。